一、中心发展历程

精神卫生实验教学中心由温州医科大学精神医学学院与温州康宁医院股份有限公司于2016年3月协同创办,基于“医教协同、产教融合”发展理念,将精神心理学科前沿与社会需求紧密结合。中心依托康宁医院集团捐赠的高教园区4000余平米实验教学场所,结合校内精神心理实验室、精神健康高等研究院及老年研究院等,实验场所总面积6000余平米。2019年,中心获批“浙江省省级重点建设实验教学示范中心”。

中心高度重视社会服务功能,主动对接地方产业与社会心理健康需求,形成了具有广泛社会影响的“校企合作-产教融合”育人典范,相关经验获选浙江省产教融合“五个一批”建设名单,并被哈佛大学商学院、教育部相关案例库收录。

二、中心教学基本情况

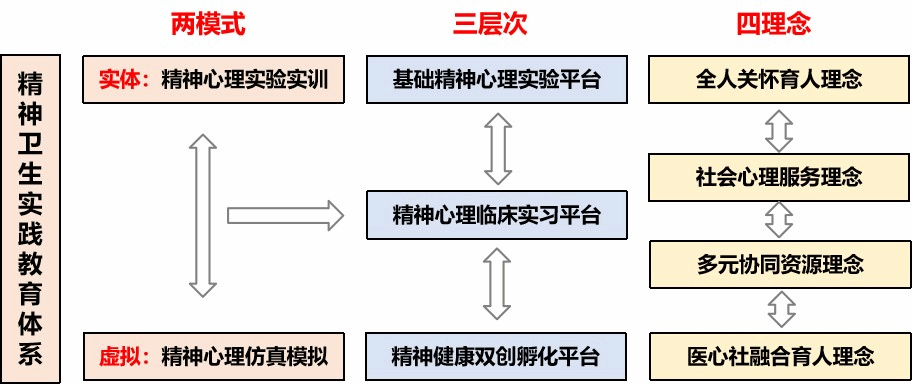

中心持续完善实验教学体系,形成“两模式、三层次、四理念”的实践教育框架,着力培养学生的精神心理的专业素养、创新精神与实践能力。

精神卫生实践教育体系紧密结合精神卫生与心理学科实际,既突出临床与社会服务特色,又注重创新能力和综合素养培养。

两种模式:

实施实体运行与虚拟仿真融合。既聚焦精神心理卫生临床见习、心理咨询实操、医患沟通训练等真实场景,又突出心理测评仿真、虚拟案例推演、危机干预模拟等数字化、情境化特色。

三层递进:

基础精神心理实验平台:开展心理测量、行为观察、神经心理实验、心理评估等基础实验教学。

精神心理临床实习平台:面向医院精神科、学校心理健康中心、社区心理服务站等实地实习。

精神健康双创孵化平台:聚焦心理健康科普、心理援助项目、心理产品开发、公益服务等创新创业实践。

四个理念:

全人关怀育人理念:注重心理、行为、社会适应等全方位发展,突出人文关怀。

社会心理服务理念:强调心理健康社会服务、危机干预、精神障碍去污名等。

多元协同资源理念:校院所企多方协同,临床—社区—学校资源贯通。

医心社融合育人理念:医学、心理、社会等多学科融合协同指导和培养。

中心每年承担全校27门实验课程的本科教学任务,年均实验教学工作量近4万人时数,指导本科毕业论文(设计)近100人,同时开放校内外实验项目15个,年均开放实验工作量近2万人时数。通过多样化的教学形式,满足不同学生的学习需求,促进个性化和多元化发展。

三、教学管理架构与制度等特色做法

中心坚持“校企医三方协同、资源共建共享、中心主任统筹负责”的管理理念,创新建立了开放融合、规范高效的管理体制。管理层由学校、企业与医院代表共同参与决策,形成协同管理委员会,统筹实验教学资源配置与发展方向。

配备专职实验员、专业教师、产业导师及临床指导师,明确分工、密切协作,充分发挥各方专业优势,实现管理、教学与服务的一体化。实验室资源实行跨单位统一调配,支持校内外多主体共享使用,全面提升资源利用率和协同管理效能。

健全实验室管理、教师及导师考核、跨单位集体备课、协同教研等制度,规范实验教学流程,推动实验教学改革。通过协同机制保障实验运行安全高效,持续提升实验教学与实训质量。

依托校企医共建的信息化平台,中心构建了集实验室监控、网上预约、门禁管理于一体的智能化管理系统。实现跨主体用户资质审核、仪器预约、刷卡使用、实验结果实时网络传输及数据共享。管理人员可动态监控设备使用状况,依据企业与医疗机构需求灵活调整仪器开放方式,最大化提升资源利用效率。

四、师资建设及教育教学改革

中心高度重视师资队伍建设与青年教师培养,注重教师专业成长与教学能力提升。依托学校专职实验人员、精神心理专任教师和康宁医院、温州市第七人民医院等合作方的实验管理人员,组建了一支结构合理、素质优良、稳定高效的精神心理实验教学团队。2022年,该团队获评温医大教学创新团队。

中心现有三位海外院士担任学科带头人,充分发挥“传帮带”作用,在知识传承、技术培训与科研创新方面引领示范。三位院士不仅带动团队科研水平和国际化视野的提升,还通过一对一指导、团队研讨、项目合作等多种形式,帮助实验教师快速成长,形成以高端人才为核心、青年骨干为中坚、基础教师为支撑的多层次人才梯队。

中心紧密结合精神卫生学科特点,坚持“以学生为本、能力导向”的育人理念,持续推进教育教学改革。近年来,中心获批省级一流课程16门次,省级产学合作育人、教改、虚拟仿真实验项目10项,省四新重点教材1部,校级教学成果奖特等奖2项、一等奖1项、二等奖1项,建设校级实践教学创新团队1个。

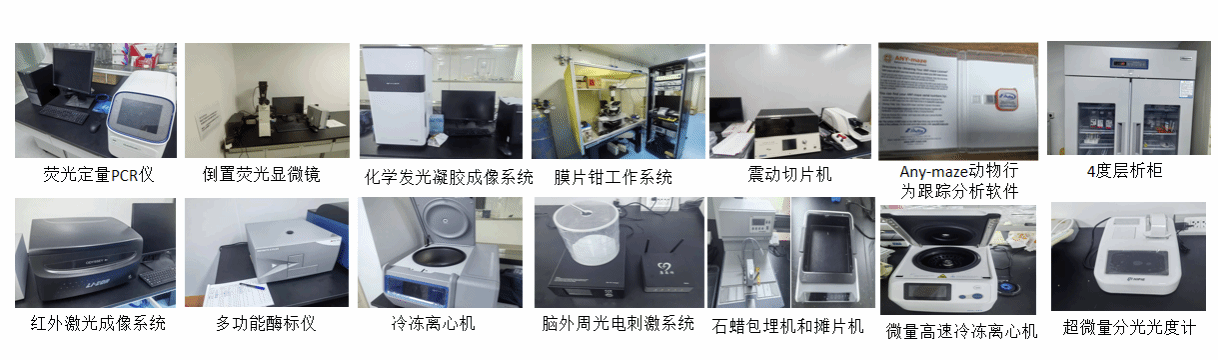

五、教学硬件设施保障

中心现有实验场所总面积6000余平米,实验室空间布局合理、环境优良、安全设施齐全,全面符合环保及安全规范。学校和学院持续投入经费,不断改造和扩建实验教学场所,配备高端仪器设备和先进教学软件。现有仪器设备近600台,总价值逾1800万元,为高质量实验教学和创新实践提供了坚实的物质保障。

六、教学育人特色举措和成效

中心以学生发展为中心,以精神健康需求为导向,紧密结合学生身心发展规律和精神卫生及心理学科特色,积极落实“教研协同、虚实融合、校企医共建”方针,持续打造开放协同、高质量的育人体系。

中心倡导以科研引领教学,建立校、企、医多方协同的教研互动机制。鼓励教师积极参与校企医联合科研项目和学术交流,持续提升专业能力,将最新科研成果、临床案例和行业前沿动态及时融入教学实践,促进教学内容与社会发展需求紧密对接,切实提升教学质量与创新能力。

依托AI与智能信息技术,构建“虚实融合”实验教学平台。中心联合企业和医疗机构,打造系统化虚拟实验环境和丰富的数字化教学资源,开发虚拟场景、虚拟病人、心理测评仿真等模块,将虚拟仿真操作与真实临床实训紧密结合,支持学生在安全可控环境中反复实践,逐步掌握精神卫生临床咨询、心理评估与干预等核心专业技能,提升综合实践能力。

落实学校、企业、医疗机构三方联动,实施“人才共育、课程共担、师资共训、基地共建、质量共管”的五共协同机制。联合开发精神卫生与心理健康相关课程,共同建设实习实训基地,推进师资互派与双向培训,实现资源共享与优势互补。通过校企医深度合作,培养具备创新精神、实践能力与职业精神、社会责任感的高素质精神卫生人才,全面服务社会心理健康需求。

近年来,学生创新创业能力显著提升,近三年获“挑战杯”国家级奖项14项、省级奖项35项,国家级创新创业项目24项、省级新苗项目26项。精神医学专业就业率和对口率均达100%;升学率50%;推免率12%,其中直博比例34.5%。2023年执业医师考试笔试通过率100%。中心以“德才兼备、知行合一”为目标,培养了一批批具有社会责任感、专业能力强、创新精神足的精神卫生专业人才,为社会心理健康事业发展做出了重要贡献。