一、基地概况

温州医科大学生命科学竞赛基地成立于2010年,依托检验医学院(生命科学学院)开展学科竞赛工作。全国大学生生命科学竞赛是大学生课外学术科技活动竞赛之一,分为科学探究和创新创业两个赛道,每年举办一届,是生命科学领域内认可度最高的国家级大学生学科竞赛。基地通过竞赛培养大学生的创新意识、实践能力和团队精神,拓宽科学视野,增强社会责任感,促进生命科学学科教学改革,提高人才培养质量。

二、工作举措

1.组织管理

基地成员负责日常竞赛组织维持工作;专家委员对项目进行评审,并指导参赛师生,提升参赛项目水平;各学院带队教师组建指导教师团队,通过学院、学生团委、科创部宣传,调动参赛学生积极性。

2.竞赛实施

(1)赛事承办:基地每年承办温州医科大学生命科学竞赛初赛及决赛,近5年累计参赛学生2300余人。

(2)培训指导:为团队提供基础技能及安全培训,邀请校内外专家为所有参赛队伍进行统一指导;专门组织进入省级、国家级决赛的队伍进行线上线下模拟答辩。

(3)宣传展示:赛前于“温州医科大学大学生学科竞赛网”上发布通告,并通知各学院老师,动员师生积极组建队伍,赛后于教务处公众号处对获得佳绩的队伍进行宣传及表彰,并于宣传栏进行成果展示。

三、成果展示

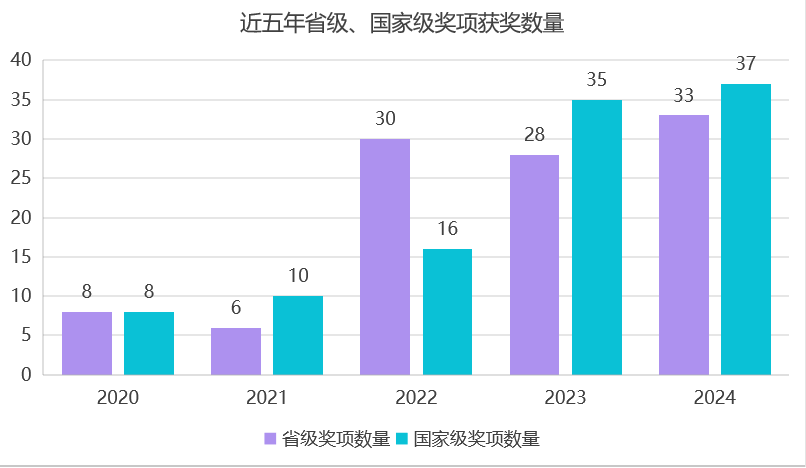

1.近五年获奖统计

在国家级/省级等各级竞赛中获得的奖项,利用图表进一步将成果数据可视化:近五年竞赛成果不断跃升,省级、国家级奖项成果丰硕。

2.标志性成果

孵育出“创点未来”科创工作室。“创点未来”科创工作室隶属于检验医学院(生命科学学院),依托检验医学教育部重点实验室、浙江省医学遗传学重点实验室等科研资源,聚焦生命科学前沿,致力于打造“学科交叉+项目驱动”的创新培养模式,为学生提供从基础到前沿的全链条科研成长路径。工作室独创“预备-核心-领军”三级培养体系,通过科学的分层设计,精准匹配学生能力。

作为生命科学领域的创新摇篮,工作室已培养大批兼具科研能力与社会责任感的优秀人才,推免和升学到双一流大学。未来将持续深化科研融汇,推动科研成果转化,为生命科学领域发展注入更多新生力量。

3.竞赛促学成效

提升学生综合能力:学生的理论联系实践和独立学习能力得到激发,自主发现问题、解决问题的能力得到提升。在准备竞赛的过程中,学生将课堂上所学的生命科学理论知识应用到实际的项目中,通过自主查阅文献、设计实验、实验操作、分析数据等过程,培养了独立思考和解决问题的能力。而决赛中的展示则充分锻炼了学生的表达能力和应变能力,展现了学生的科研素养和综合能力。

培养学生创新精神和创业意识:学生在项目中积极探索新的研究方法、技术和应用,培养了创新精神和创业意识。以2024 年药学院参赛项目为例,《基于成纤维细胞生长因子治疗难愈性创面的新药研发探究》《铂瑞康 —— 开拓泛癌破茧新途、重塑高效低毒新格局》等项目都体现了学生在新药研发、肿瘤治疗等领域的创新探索。

4.竞赛促教成效

丰富教学途径:为保证学生更安全、更高质量完成竞赛,基地教师开设《创新实验基本技能实训》等开放实验项目,《重金属生物检测技术》等选修课,《科技文献阅读与写作》等创新课程。这类教学项目使学生的综合能力有了明显提升,部分项目在经过一段时间实践后通过实验教学改革成功替换课程项目,进一步培养学生的实践创新等综合能力,如《细胞工程》等。

创新教学方法:指导老师为提升实验教学质量,积极总结竞赛经验,大胆尝试实验教学改革,通过开放实验或创新课程等途径,将竞赛中有利于培养学生创新实践能力的项目替换原实验课程项目,并重新改编实验教材,如《医学细胞生物学实验技术》、《微生物实验技术》等。

5.典型学生案例

张家柱(2022届)曾获全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)一、二等奖,推荐免试攻读中国科学院生化细胞所研究生,主持国家大学生创新训练项目,发表SCI三篇,获得国家奖学金校一、二等奖学金。

6.教学科研成果

近5年,以学生为前三作者发表文章34篇,其中SCI文章17篇。获专利10项。

7.基地风采照片

四、创新举措

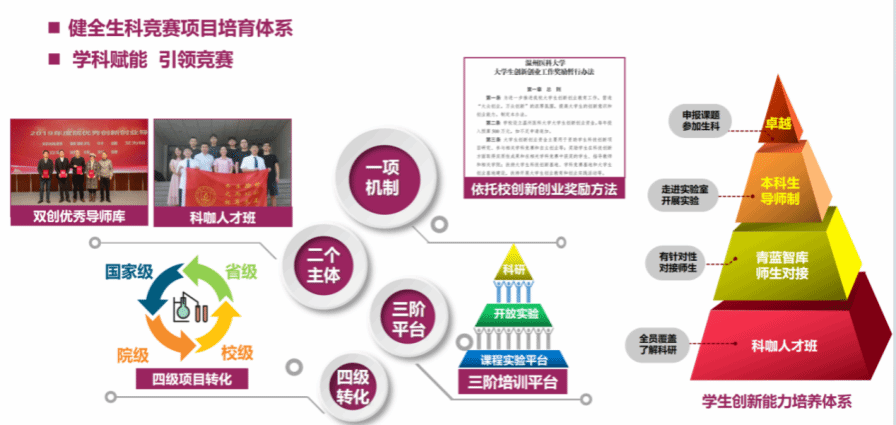

基地通过一系列创新举措,经过几年实践,形成了系统的竞赛队伍培育体系和健全的竞赛项目培育体系,促进人才培养质量显著提升。

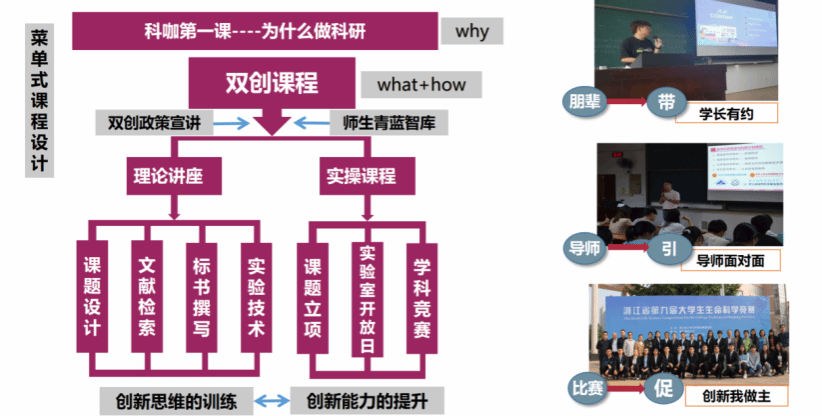

1.通过菜单式课程设计,整合理论与实践课程进行科研全流程训练,系统培养学生创新思维与创新能力;

2.通过朋辈帮带、导师指导等多维路径,进一步强化自主创新与实践应用能力;

3.依托学校大学生创新创业工作奖励办法,结合学院实际情况对项目进行激励;

4.建立双创优秀导师库,开设科咖人才班等,对参加竞赛的主体进行系统培训,并对项目进行统一指导,做到师生及竞赛项目匹配最优化;

5.打造三阶培训平台,通过课程实验平台,开放实验平台再到科研平台,充分保障项目培育与顺利的开展;

6.优秀项目院、校、省、国家级的四级转化,有效架起生科竞赛与挑战杯、互联网+,以及学生课题等的转化桥梁,共通共促,形成良性循环。