一、基地概况

温州医科大学机器人竞赛基地成立于2019年,依托眼视光学院(生物医学工程学院)开展各项活动。基地主要竞赛项目包括中国高校智能机器人创意大赛、全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛、浙江省大学生机器人竞赛、温州医科大学机器人校赛等,定位是通过机器人培训和竞赛活动培养具有多学科专业知识交叉、医工结合的创新型“新工科”人才。

二、工作举措

1.构建常态化运行机制

建立了完善的常态化运行体系,近两年参与学生50余人。机器人创新创业实验室实行全年开放制,每年11月份左右校赛结束后立即启动省赛备赛工作,实现校赛和省赛的无缝衔接,确保竞赛培养的连续性。

2.深化医工交叉融合

竞赛基地自成立以来,始终秉持“医工结合”的发展理念,确立了“医用机器人”与“学科竞赛”双轮驱动的发展路径。两者在核心技术上具有共通性,形成了良好的协同效应。

三、成果展示

1.近五年获奖统计

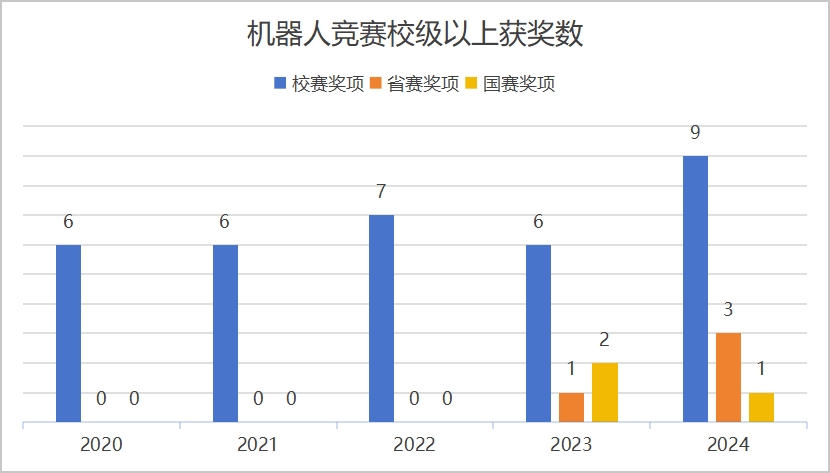

机器人校赛自2019年以来每年组织校赛、选拔优秀作品参加省赛、国赛。目前机器人相关竞赛在学校认定的比赛有3项:智能机器人创意竞赛、全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛、浙江省大学生机器人竞赛。近年来获奖数额稳步提升,尤其是近两年在省级、国家级成果上取得较大突破,2023/2024年均获国家级二等奖1项。近五年参赛获奖如下图所示:

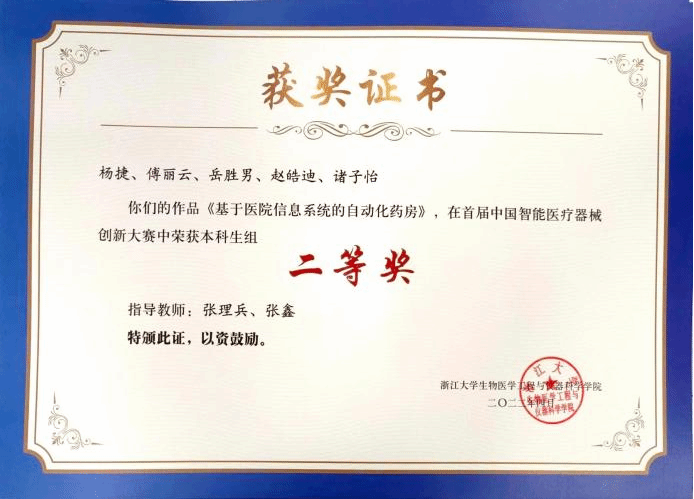

除了以上机器人赛事外,基地老师指导学生团队开发的机器人相关科技作品也积极参加其它相关赛事:如中国机器人及人工智能大赛、中国智能机器人大赛、中国智能医疗器械创新大赛、全国生物医学工程创新竞赛、浙江省大学生物理实验与科技创新等竞赛中获省级以上奖励十余项。

2.标志性成果

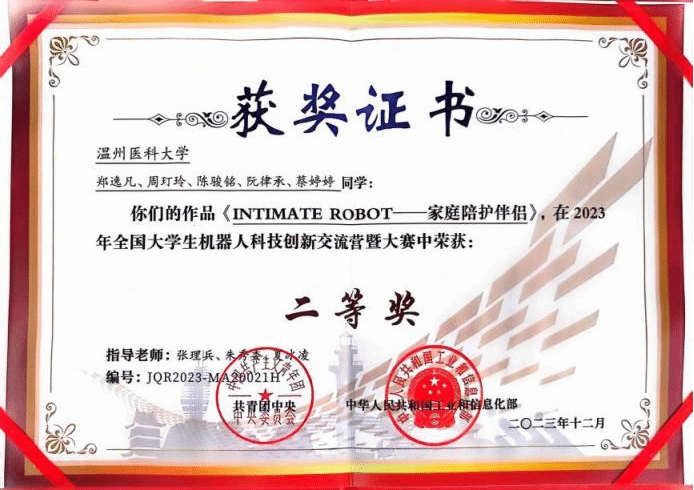

竞赛基地指导学生开发的《INTIMATE---家用型智能陪护机器人》获第六届中国高校智能机器人创意大赛二等奖,该机器人主体设计了跟随功能、日常提醒、危险预警、紧急事件报警、接入语言模型ChatGPT,通过语音输入输出,可实时与用户进行交互等多种功能。该项目完善后,《INTIMATE ROBOT——家庭陪护伴侣》参加了由共青团中央、工业和信息化部共同主办的2023年全国大学生机器人科技创新交流营暨机器人大赛终审决赛(全省共4件作品入围),并斩获赛事二等奖,相关新闻报道在学校新闻中心校园纵横栏目中。

3.典型学生案例

20级生物医学工程专业1班的陈骏铭同学,自大一就加入了机器人实验室。怀着对机器人技术的热爱,他和团队成员一起积极参加培训,反复调试代码、修改设计,在失败中积累经验。经过长期的学习和实践,团队逐渐在各类竞赛中崭露头角。陈骏铭同学也凭借扎实的学业基础和出色的实践能力,不仅在学业上保持专业第一的成绩,还获得4个国家级竞赛奖项,并成功申请3项实用新型发明专利。多年的坚持与努力,让他在专业能力和科研素养上飞速成长,并以优异成绩保研至浙江大学。

4.竞赛促学成效

机器人竞赛基地积极指导学生参加竞赛的同时,也积极指导学生申请机器人及医疗器械相关学生课题和专利。目前已结题国家级大学生创新创业训练计划1项(《温州笛勒尔药房自动化有限公司》,项目编号202210343070S),已经授权机器人相关实用新型专利4项(一种远程智能查房机器人;一种药房机械臂抓取装置;一种陪护机器人;帕金森患者用机械手托),极大提升学生的创新实践能力。

机器人竞赛在提升学生的动手能力、科学逻辑与创新思维,助力学生考研就业等方面具有重要推动作用。例如杨捷同学就职于世界知名医疗仪器公司,罗金华、郑逸凡、张嘉琪等同学也通过竞赛锻炼,考入985或双一流高校研究生。这些案例充分体现以赛促学模式的显著成效。

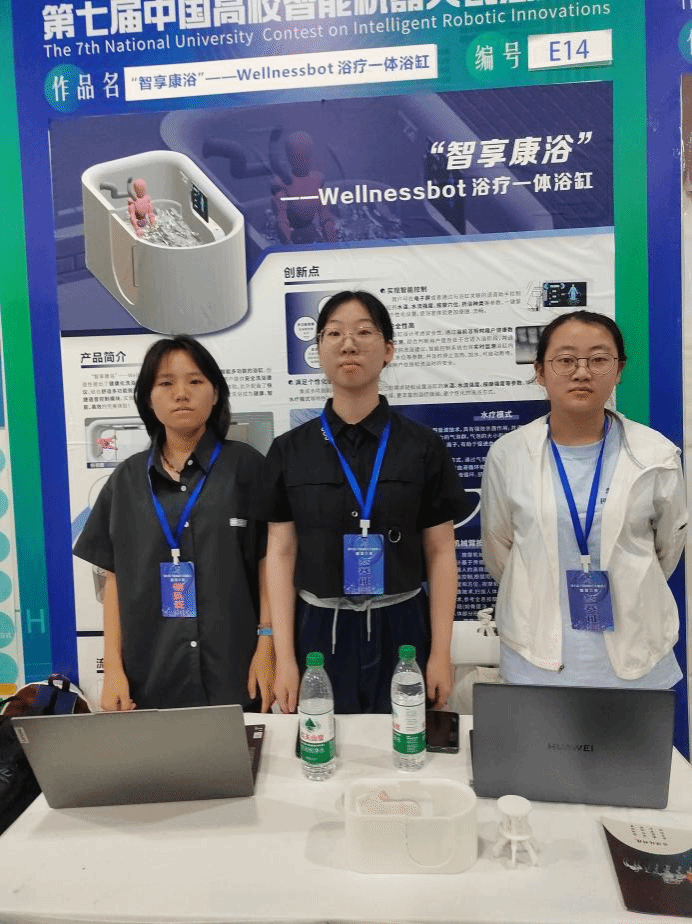

5.基地风采照片

竞赛作品展示交流

四、创新举措

1.团队协作,构建“帮传带”机制。高年级学生指导新生开展机器人各模块的基础培训,形成经验传承和团队协作的良好氛围,提升解决复杂问题能力。

2.医工交叉,促进创新人才培养。机器人科技竞赛具有涉及知识多、综合性强、实践性高等特点。医工结合,以医用机器人竞赛为载体,探索并实践从大一到大四的全周期创新型生物医学工程人才培养。

3.产学合作。目前竞赛基地已经和多家机器人及医疗仪器行业相关企业进行合作,建立机器人及智能医疗仪器创新创业平台,已立项机器人竞赛相关省部级产学合作项目。

4.推动毕业设计与竞赛互促共进。基地创新性地将毕业设计环节与竞赛培育相结合,年均指导机器人相关毕业设计学生3-5人。形成了“研发-实践-优化”的良性循环,显著提升了机器人作品的技术水平。